Mémoires d’un quartier : Argentine

Mémoires d’un quartier, mémoires partagé

Mémoires des quartiers, mémoires partagées est un projet porté par Archipop, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, dans le cadre du programme ANRU 2. Il a pour objectif de faire émerger et valoriser les histoires des habitants du quartier Argentine à Beauvais, en mettant en lumière la diversité de leurs parcours de vie.

À travers la collecte de récits, l’engagement des habitants et la valorisation de leurs mémoires, ce projet contribue à révéler les identités multiples qui ont forgé l’histoire sociale et urbaine du quartier. Il favorise une citoyenneté partagée et interroge la place des habitants dans l’évolution de leur territoire.

Expositions, entretiens filmés, diffusions de proximité ou actions pédagogiques viennent nourrir cette démarche, avec l’ambition de transmettre aux nouvelles générations un regard renouvelé sur leur quartier, et de promouvoir le vivre ensemble.

BEAUVAIS, UNE VILLE À RECONSTRUIRe

La Seconde Guerre mondiale (1939-1945) va marquer les esprits et changer le monde. Comme de nombreuses villes de France, Beauvais est bombardée dès 1940. La ville en ruine, des baraquements fleurissent pour reloger la population mais aussi accueillir des commerces. L’habitat est sommaire, une réflexion est à apporter sur le plan architectural et urbanistique.

Cette mission est confiée à l’architecte Georges Noël. Pour cette étude, il s’inspire de celle réalisée par l’architecte Albert Parenty(1) en 1927. Dans l’idée d’extension soumise par Parenty et reprise par Georges Noël, les villages de Notre-Dame-du-Thil, Marissel, Saint-Just-des-Marais et Voisinlieu sont rattachés le 6 février 1943 à Beauvais et deviennent des quartiers. La guerre terminée, la France se dote d’un nouveau Ministère, celui de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) avec pour intention de reconstruire un pays meurtri et dévasté. C’est une période d’intense croissance pour la France, appelée les Trente Glorieuses (1945-1975), le niveau de vie s’améliore, le taux de naissance augmente et le chômage baisse. Pour enrayer le problème d’insalubrité et du manque de logements, l’État français facilite la création de grands ensembles à travers diverses lois(2).

(1) Le plan Parenty, conséquence de la loi Cornudet de 1919, oblige certaines villes à concevoir un plan urbanistique d’aménagement, d’embellissement et d’extension.

(2) Celle du 31 décembre 1958, décret n°58-1464 permet la création d’une Zone à Urbaniser en Priorité (ZUP). Cet arrêté inscrit la zone comme d’utilité publique et simplifie l’achat des terrains.

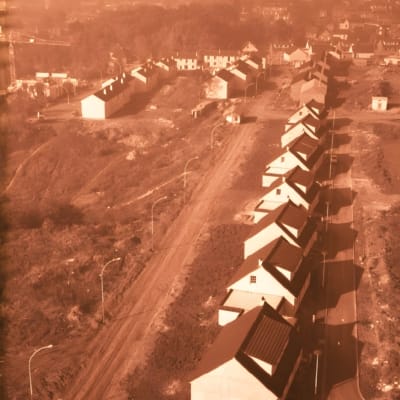

1960 - 1970 : LA CONSTRUCTION DU QUARTIer

Pour l’emplacement de cette ZUP, la municipalité de Pierre Jacoby(1) s’intéresse à un plateau du Beauvaisis, celui de Marissel. La ville entreprend l’achat des terrains et des propriétés construites sur le plateau. Habitants et exploitants agricoles sont parfois expropriés.

Après étude des différentes propositions de construction, Jean de Mailly, premier prix de Rome, est choisi comme architecte en chef de cette ZUP. Quant aux constructions, elles sont prises en charge par la Société d’Équipement Départemental de l’Oise (SEDO). La première pierre des 82 hectares de la ZUP Argentine(2) est posée le 21 juillet 1964 à 15h sur la route de Saint-Just-en-Chaussée. Pour ce nouveau quartier, Jean de Mailly s’inspire de la Charte d’Athènes(3) et de l’architecte suisse Le Corbusier.

L’idée est de créer un environnement propice à l’habitat, au travail, à la circulation et à la culture du corps et de l’esprit. Jean Cartier et Fernand Watteeuw, amateurs d’archéologie, s’intéressent à la construction de ce nouveau quartier et se rendent régulièrement sur les chantiers.

Ils vont entreprendre des fouilles entre 1964-1965 et mettent à jour des vestiges gallo-romains. Construite comme une ville dans la ville, la ZUP a pour objectif d’accueillir près de 15 000 habitants.

Pour répondre à l’attente d’un tel quartier, des équipements privés et publics sont construits. Le premier équipement bâti sur la ZUP est la pouponnière en 1965. On la doit aux architectes Jacques Eugène Rischmann et Paul Lelièvre. Celle-ci est destinée à l’accueil des enfants en mauvaise santé, nés prématurés, avec des problèmes cardiaques ou atteints par des maladies. De façon à scolariser les enfants dans de bonnes conditions, le groupe scolaire Jean Moulin est construit en 1966, tout comme le Collège d’Enseignement Général (CEG).

En 1969, il prend le nom de Collège Henri Baumont(4). L’ancien château d’eau, trop modeste pour desservir la population, est remplacé par un nouveau réservoir d’une hauteur de 66m avec deux cuves de 2 500m3 et d’une salle à l’étage pour accueillir un restaurant panoramique. Ce projet est pensé par l’architecte Jean de Mailly et l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées André Duminy.

Commencés en 1966, les travaux se terminent durant l’année 1967. Enfin, pour faciliter la vie des habitants, deux centres commerciaux sont construits. Celui des Champs Dolent est élaboré tel un forum antique avec ses colonnades. Il est constitué d’une supérette, d’une boucherie, d’une charcuterie, d’une boulangerie, d’une poissonnerie, d’un salon de coiffure, etc. Plus petit, celui de Du Berry est composé d’un supermarché Nova, d’un bureau de tabac, d’un salon de coiffure et d’une boucherie.

(1) Maire de Beauvais de 1954 à 1972.

(2) Le quartier Argentine doit son nom à une petite eur jaune nommée Potentille Ansérine ou Argentine qui poussait sur le plateau de Marissel.

(3) Texte d’architecture publié en 1943.

(4) Nom du proviseur du lycée Félix Faure en 189

1970 - 1980 : DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS, UNE VIE QUI S’INSTALLe

Par son nombre d’habitants croissant, le quartier de la ZUP Argentine doit se doter de nouveaux équipements et de nouvelles formes d’habitations. Au début des années 70, Albin Chalendon, alors Ministre de l’Équipement et du Logement, privilégie une politique de logements individuels. C’est ainsi qu’une partie des pavillons s’implante au sein de la ZUP.

L’école Jean Moulin, en sureffectif, ne peut accueillir l’ensemble des enfants. Prévus dès l’aménagement de la ZUP, les travaux de la nouvelle école sont entrepris et terminés en 1972. La même année, une crèche est installée au sein du quartier. Dans l’objectif de recevoir un nombre important de jeunes enfants, deux autres groupes scolaires seront ajoutés à la fin des années 1970 portant à quatre le nombre de groupes scolaires.

Le collège qui reçoit aussi bien des enfants du quartier que des villes et villages alentours manque d’espace, un premier préfabriqué est ajouté en 1969 puis deux autres au milieu des années 1970.

Par ailleurs, l’église Saint-Jean-Marie-Vianney est construite en juin 1970 par les architectes Jean Pierre Sarrade et Vladimir Jovanovic pour répondre à une demande des fidèles contraints à se rendre à l’église Marissel pour assister à la messe. En 1973, l’hypermarché Rond Point est construit à un endroit stratégique pour les habitants de la ZUP et des communes alentours.

Dans la poursuite de l’implantation d’équipements sociaux sur le quartier, en particulier en direction des personnes âgées, la résidence du Bosquet est construite en 1976 et un restaurant ouvert au grand public y est ajouté trois ans plus tard.

En 1977, une piscine est construite et financée en grande partie par Marcel Dassault(1). À cette même époque, l’Association Socio – Culturelle Argentine (ASCA) ouvre ses portes(2), remplaçant ainsi l’ancien foyer club des jeunes installé dans un préfabriqué.

Durant les années 70, le quartier voit émerger un certain nombre d’associations comme le Club Mamans ZUP ou le Club d’aquariophilie. En 1979, la Caisse d’Assurance Maladie s’installe Place de France. Son architecture tout en verre contraste avec l’ensemble du quartier.

(1) Député de l’Oise de 1957 à 1986.

(2) L’espace était prévu dès 1967.

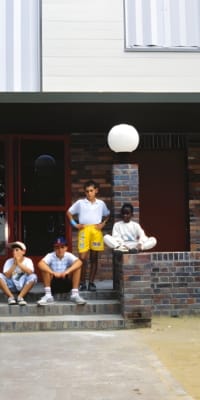

1980 - 2000 : DE LA ZUP AU QUARTIER ARGENTINE

Comme partout en France, les crises pétrolières des années 70 accentuent gravement les problèmes liés à l’emploi, et plus particulièrement parmi les jeunes des quartiers. En 1980, cela entraîne de profonds bouleversements sociétaux et remet en cause le modèle des grands habitats collectifs qui se paupérisent.

Afin de favoriser le dialogue au sein des quartiers, la municipalité de l’époque(1) élabore une concertation citoyenne pour encourager l’expression des habitants et leur participation au devenir de leur propre quartier.

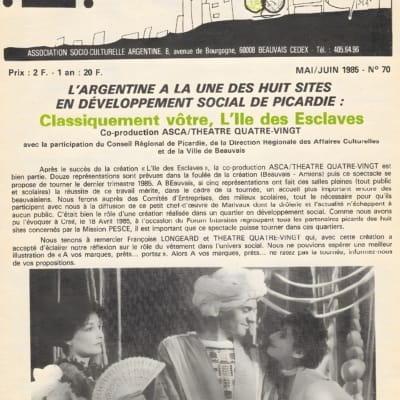

Avec une population de quartier de plus de 10 000 habitants répartis dans 4 638 logements, la sécurité devient un enjeu majeur. Une des premières réponses apportée est la création d’un commissariat sur le quartier en 1984(2). Cette même année, Beauvais, comme d’autres villes françaises, va bénéficier du contrat de Développement Social des Quartiers (DSQ).

Lancé sous la présidence de François Mitterrand. Ce contrat inaugure le début de la « Politique de la ville »(3). Le contrat de DSQ est signé entre la ville de Beauvais, la région, l’État, et les bailleurs sociaux (OPAC, CILOVA(4), SA HLM) pour la période 1985-1990. Pour l’élaboration et la réalisation du DSQ présidé par Alain Pastre, celui-ci fait appel à Serge Brunet du groupe TETRA (Techniques, Études, Recherches en Aménagement) pour le poste de chef de projet. Pour l’assister, il est aidé de Roselyne Desgroux, paysagiste de l’atelier Desgroux-Girardin et de l’architecte urbaniste Bernard Schoeller.

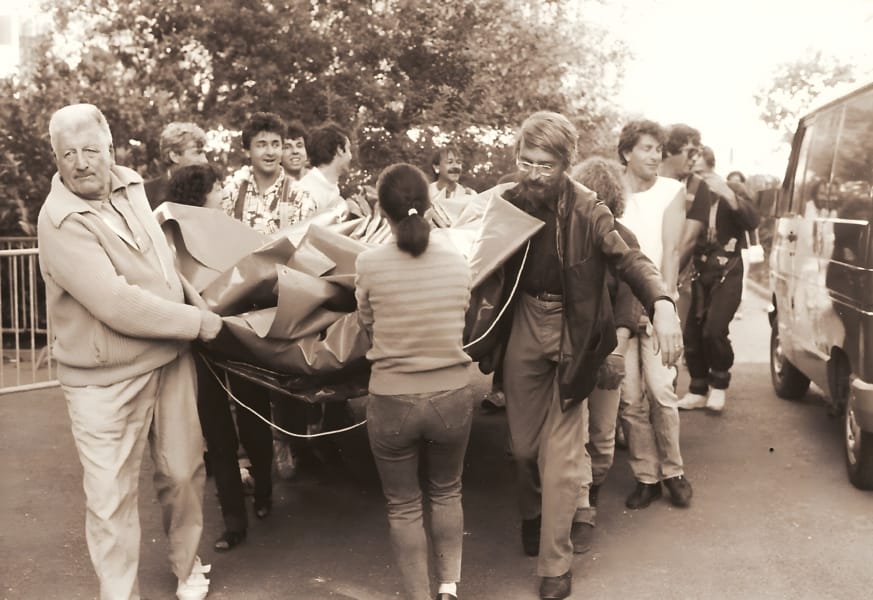

Pour inaugurer ce renouvellement de quartier et lier le centre-ville à la ZUP d’Argentine, deux symboles de la ville sont « mariés » : la cathédrale Saint-Pierre épouse le 5 octobre 1985 le château d’eau du quartier Argentine. Une traîne de près de 3 km est confectionnée pour la cathédrale et une cravate est installée sur le château d’eau.

Par ailleurs, et dans la perspective d’utiliser la salle à l’étage du château d’eau prévue à l’origine pour accueillir un restaurant panoramique, le directeur de la société New Bell propose d’ouvrir une boîte de nuit. Celle-ci est inaugurée en 1983, reste ouverte pendant quelques mois, avant de fermer ses portes par manque de sécurité. Depuis 1985, cette salle sert de réserve archéologique à la ville. Dans une perspective de changement, la dénomination ZUP laisse place officiellement au nom de « Quartier Argentine » en 1986.

(1) Mandat de Walter Amsallem (1972-2001).

(2) Après deux fermetures successives, il arrêtera son activité en 2011.

(3) La politique de la ville vise à réduire les écarts de développement au sein des villes, à restaurer l’égalité républicaine dans les quartiers défavorisés et à améliorer les conditions de vie des habitants.

(4) Actuellement nommé Picardie Habitat.

Les espaces publics bénéficient aussi d’un renouvellement : des chemins piétonniers et des jardins ouvriers sont créés. Le mobilier urbain est repensé, des aires de jeux sont installées, ainsi que des espaces sportifs comme le mur d’escalade de la Fosse à Baille-Vent construit en 1988, l’installation de 23 agrès de sport au même endroit ou le terrain de bi-cross. Quant à l’entretien des bâtiments, l’association Argentine Service Plus, mise en œuvre à la fin du DSQ, a pour but de réaliser les travaux divers (plomberie, menuiserie, etc…) avec les habitants.

Acteur majeur du quartier, l’ASCA est au cœur de cette réhabilitation avec la mise en place du bureau DSQ dans ses locaux. Elle s’efforce de donner la parole aux jeunes du quartier Argentine dès le début des années 1980 à travers le journal « Z ».

En 1985, chaque mercredi et samedi, un bus itinérant, le LASCAR, prêté par la CAB(1) à l’ASCA va à la rencontre des jeunes dans le but de décentraliser ses actions, de tenir informé des changements du quartier et de dialoguer avec les habitants. En parallèle, l’antenne locale de France Région 3 Oise(2) est installée sur le quartier.

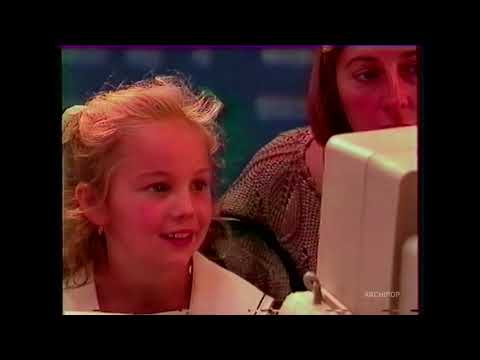

L’ASCA poursuit son évolution avec l’installation du cinéma Agnès Varda, inauguré par la cinéaste le 25 septembre 1987. Le tournage d’une émission TV à l’ASCA le 12 février 1989 retransmise dans près de 500 foyers câblés en direct marque une étape importante dans la vie culturelle du quartier. Cette émission avait été conçue à partir de reportages effectués auprès des habitants autour du développement social du quartier.

Dans la continuité des modifications entreprises dans les années 1980, 1990 apporte lui aussi son lot de changements. Le château d’eau est le premier à en bénéficier avec l’installation d’une œuvre contemporaine de l’artiste grec Takis, inaugurée le 26 septembre 1992(3).

Malgré la construction dans les années 1980 de quatre classes supplémentaires et la suppression d’un préfabriqué, le collège reste en sureffectif et pousse la municipalité à entreprendre d’autres travaux. Ainsi, le nouveau collège est construit et inauguré à la rentrée scolaire de 1995. L’ancien collège devient quant à lui, à partir de 1998, l’espace Argentine ou l’espace Morvan, dédié aux associations. Avec ces nouvelles constructions, le quartier continue à s’étendre au détriment des terres agricoles.

En 1997, l’ASCA s’enrichit de nouvelles activités, avec l’installation d’un café musique(4) ainsi que l’arrivée de la bibliothèque, anciennement située à l’espace Lanfranchi.

Pour renforcer le lien avec les habitants et permettre le dialogue, des médiateurs urbains sont recrutés.

(1) Courriers Automobiles du Beauvaisis.

(2) L’antenne quitte le quartier en 1993 pour s’installer rue Buzanval.

(3) Ce projet rentre dans le cadre des 1% artistique qui consiste à l’occasion de la construction, de la réhabilitation ou de l’extension d’un bâtiment public, en un financement représentant un pour cent du coût des travaux à la commande ou à l’acquisition d’une ou plusieurs œuvres d’art spécialement conçues par des artistes vivants, pour être intégrées au bâtiment concerné ou à ses abords.

(4) Qui prend le nom de l’Ouvre-Boîte en 2003.

2000 À NOS JOURS : ARGENTINE, UN QUARTIER EN MUTATION

Afin de faciliter l’ancrage du quartier dans la ville, sous le mandat du Maire Caroline Cayeux(1), il est instauré une nouvelle politique de développement du quartier avec la création de la Zone Franche Urbaine (ZFU) en 2003.

Dès lors, Argentine n’est plus un quartier périphérique et fait partie intégrante de la ville. La première pierre du village d’entreprise est posée en 2005.

En 2007, le quartier Saint-Jean bénéficie du Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU)(2) jusqu’en 2016. Parallèlement, en 2009, un Plan d’Action au sein des Quartiers (PAQ) est mis en place par la municipalité afin de favoriser et de renforcer le dialogue entre les habitants et les élus municipaux sur les différents quartiers de Beauvais.

À la suite de concertations citoyennes et de propositions d’aménagements de proximité, certains espaces sont requalifiés comme l’espace de jeux du secteur Léonidas Gourdain. De nouveaux équipements sont construits comme le city-stade(3) Ali Djenadi(4).

En février 2014, la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine fixe les objectifs et les moyens du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). 200 quartiers dont Argentine et Saint-Lucien vont pouvoir en bénéficier. L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)(5) aidera financièrement les porteurs de projets, à hauteur d’environ 5 milliards d’euros.

Le 1er juillet 2016, la signature du protocole de préfiguration entre l’ANRU, la communauté d’agglomération du Beauvaisis, la Ville de Beauvais, les bailleurs sociaux et les partenaires financiers, officialise le lancement de la rénovation urbaine. Des comités de suivi et de médiation sont mis en place pour faire le point sur l’état d’avancement des projets et le Conseil citoyen est constitué le 15 mars 2016 sur volontariat et tirage au sort(6).

Trois grands piliers sont au cœur du protocole : favoriser l’intégration urbaine au reste de la ville, renforcer le maillage des différents pôles de vie du quartier, améliorer et moderniser le parc de logements, diversifier l’habitat.

Le Conseil citoyen est composé de 20 membres dont un collège d’habitants (hommes et femmes à parité), et un collège d’acteurs locaux ou d’associations. Ces Conseils citoyens participent à toutes les instances de pilotage du contrat de ville(7), y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Le but est de favoriser l’expression des habitants aux côtés des acteurs institutionnels, de co-construire les contrats de ville et les projets de renouvellement urbain mais aussi de stimuler et d’appuyer les initiatives citoyennes. Pour faciliter certaines démarches, les Conseils citoyens d’Argentine et de Saint-Lucien se sont constitués en association.

(1) Maire de Beauvais depuis 2001.

(2) Cette réforme propose de revoir en profondeur les instruments de la politique de ville en inscrivant pour la première fois le principe fondamental de co-construction de la politique de la ville avec les habitants à destination des quartiers prioritaires.

(3) Terrain multisports.

(4) Adjoint au maire de Beauvais (de 2008 à 2012) en charge du lien social dans les quartiers et la proximité.

(5) Créée en 2003, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine est un organisme public qui soutient financièrement les collectivités porteuses des programmes de Rénovation Urbaine. Son but est de favoriser la mixité sociale et d’améliorer les conditions de vie de vie des habitants des quartiers prioritaires.

(6) Le comité de suivi et de médiation présente à la population l’actualité liée à la rénovation urbaine. Les participants sont le conseil citoyen, les habitants, les bailleurs sociaux, des élus et des services concernés.

(7) La politique de la ville (politique publique de l’État) cherche à fédérer l’ensemble des partenaires dans un document unique en inscrivant les interventions prévues au bénéfice des quartiers prioritaires. Elle est mise en œuvre localement dans les contrats de ville.

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine, des ateliers ont été animés par l’agence Traitclair à destination des habitants afin d’échanger sur l’avenir du quartier.

Lors de ces ateliers, plusieurs thématiques définies en accord avec les habitants sont abordées comme « Habitats et logements », « Centralité du quartier et commerces », « Déplacements et stationnements », « Habitat et pieds d’immeuble ». La sécurité, thématique transversale, est questionnée à chaque atelier. Les conclusions des ateliers sont communiquées aux bureaux d’études en charge du suivi du projet pour examen(1). La synthèse des ateliers permettra à l’agence Archétude, cabinet d’architecture, de proposer les premiers plans de projet, de donner une vision du futur du quartier, en co-construction avec les habitants.

En parallèle de la rénovation urbaine, des premiers travaux ont été lancés sur le quartier comme la rénovation des espaces publics du centre commercial des Champs Dolent en septembre 2016.

De nouvelles structures et associations sont apparues proposant de multiples actions à destination de différents publics. En 2013, afin de coordonner et fédérer ces nombreuses initiatives, la MAJI (Maison des Associations, de la Jeunesse et des Initiatives) est créée et s’installe dans les anciens locaux de Pôle Emploi. Lieu de rencontre, d’échange, de partage et d’animations, la MAJI occupe une place centrale au sein du quartier.

(1) Les cabinets réalisent des diagnostics débouchant sur de premières orientations. Ils travaillent sur quatre grandes thématiques : l’habitat et les logements par le cabinet Habitat et Territoires Conseil, les commerces par le Cabinet Intencité, les équipements publics et les espaces publics par le Cabinet Alphaville, les déplacements et les stationnements par le Cabinet Egis France.

REMERCIEMENTs

Le projet Mémoires des quartiers, mémoires partagées a été réalisé par l’association Archipop en collaboration avec la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et la direction Politique de la Ville et Renouvellement Urbain.

Nous tenons ici à remercier les personnes qui ont accepté de nous confier leurs documents et pour certains de s’être livré devant la caméra : Jacques Anselme, Lucette et Claude Aury, Thierry Aury, Serge Barette, Philippe Boile, Blandine Bouré, Jean Cartier, Christiane Couturier, Vincent Croc, Camille Desmé, Francis Dubuc, Ender Ekinci, Jean-Marc Fémolent, Marie-Louise Fernandez, Jacqueline Fontaine, Roger Glodt, Jean Grébouval, Khanchoul Habib, Edmond Helbert, Joachim Klein-Bardagi, Dominique et Jean-Michel Langlet, Etienne Lemaire, Guy Lokhiri, Sylvie Matrat, Francis Meurgey, Max-Jim Plouvier, Jean-Pierre Poher, Tansel Senol, Joachim Wattelin, Hassan Younes.

Nous remercions également les associations, les institutions et les services qui ont partagé leurs documents d’archives ou leur connaissance du quartier, permettant de comprendre mieux certains volets de son histoire : les Archives Départementales des Hauts de Seine, les Archives Départementales de l’Oise, les Archives Municipales de Beauvais, l’ASCA, l’association de défense des locataires, ATD Quart monde, Club féminin Argentine loisirs Marie-Antoinette Leclerc, Collège Henri Baumont, le Conseil citoyen, IFEP, Itinér’air, Ludo Planète, MAJI, la Médiathèque Argentine, OPAC, Photo club de Beauvais, ROSALIE, TCAB.

Remerciements particuliers à Adrien, Arthur, Cécile, Claude, Frédéric, Jef, Mellie, Mohamed et Séverine.