Mémoires d’un quartier : Clos des Roses

- Mémoires d’un quartier, mémoires partagé

- 1940 - 1960 : Après la guerre, la reconstruction

- 1960–1980 : La création d’un quartier, l’ADN du Clos des Roses

- 1980 à 2000 : Organisation de la vie de quartier, vers un nouveau Clos des Roses

- 2000 à nos jours : « La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer »

- Remerciements

Mémoires d’un quartier, mémoires partagé

L’exposition Mémoires d’un quartier, mémoires partagées, réalisée par la Ville de Compiègne en collaboration avec l’association Archipop, est un projet mené dans le cadre de l’ANRU. Son objectif est de raconter l’histoire du Clos des Roses – les histoires du Clos – en prenant le point de vue des Compiégnois qui y ont habité ou y habitent encore, qui y ont travaillé ou y travaillent encore.

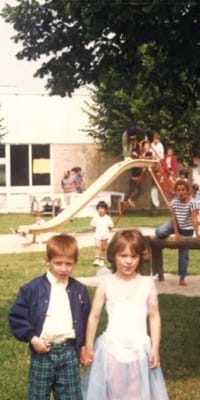

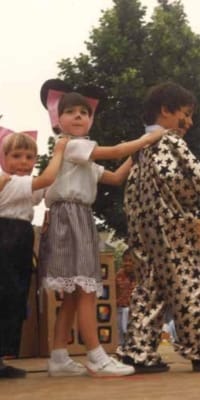

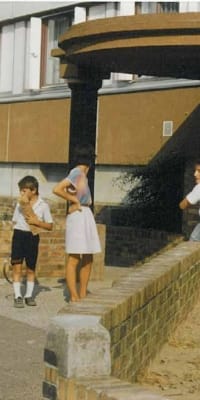

Cette histoire est présentée chronologiquement, des années 40 à nos jours, et illustrée de photos et documents qu’ont bien voulu nous confier les habitants. Si les grandes étapes de construction et de réhabilitation de l’habitat qui ont marqué le paysage urbain apparaissent en filigrane, l’essentiel de l’exposition montre des moments familiaux, des fêtes, des saisons et leurs joies, la diversité des Compiégnois en même temps que le caractère universel de leurs trajectoires humaines.

Chaque panneau évoque 20 ans d’histoire du Clos des Roses, qui a aujourd’hui plus de 50 ans. Chacun retrace, en quelques mots, les faits marquants de la période tandis que de grandes photos permettent de retrouver ses ambiances et de se plonger dans la nostalgie des années enfuies.

Compiégnois, la culture c’est vous !

1940 - 1960 : Après la guerre, la reconstruction

Mai 1940, la Seconde Guerre mondiale a débuté depuis près d’un an. Compiègne, comme de nombreuses villes de France, est bombardée et subit d’importants dégâts ; elle voit ses maisons éventrées ou rasées par la puissance des bombardiers allemands. L’Hexagone conquis, l’armistice est signé au wagon de Rethondes le 22 juin 1940. Il faut attendre le 1er septembre 1944 avant que Compiègne ne soit libérée.

La Ville impériale est à reconstruire, tout comme une grande partie de la France. Le gouvernement met en place en octobre 1944 un Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisation, entreprenant une politique constructiviste. C’est alors que débute une période de prospérité et de croissance, nommée communément les Trente Glorieuses (1946-1975).

Le Clos des Roses est un lieu-dit jusque dans les années 1960. Cette zone est alors habitée par des agriculteurs ou horticulteurs (famille Dubillot), mais aussi par les charbonniers (famille Duval) et les tenanciers de la guinguette (famille Bachellier).

Il est probable que le nom du Clos des Roses provienne de cette famille d’horticulteurs dont la plantation de roses a d’abord donné son nom au lieu-dit, puis à la Guinguette du Clos des Roses, détruite en 1978, laissant place aux vestiaires du terrain de football.

1960–1980 : La création d’un quartier, l’ADN du Clos des Roses

Compiègne, dont la population n’a cessé de croître (rapatriés d’Algérie, ouvriers, fonctionnaires, militaires), est dans l’incapacité de loger toute sa population. En 1954, la ville compte 22 325 habitants.

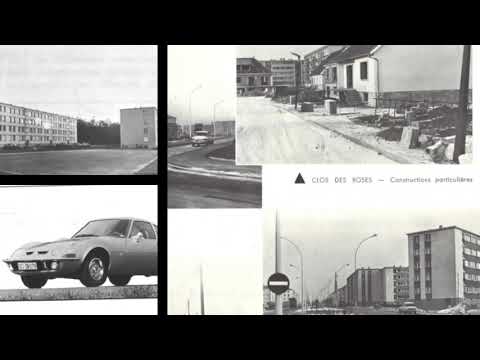

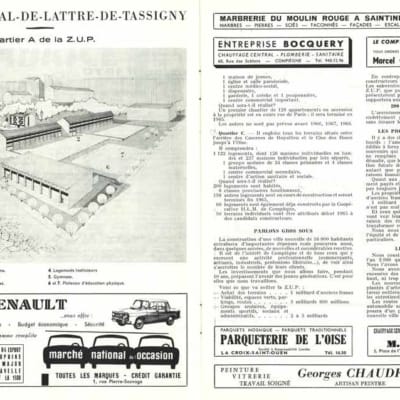

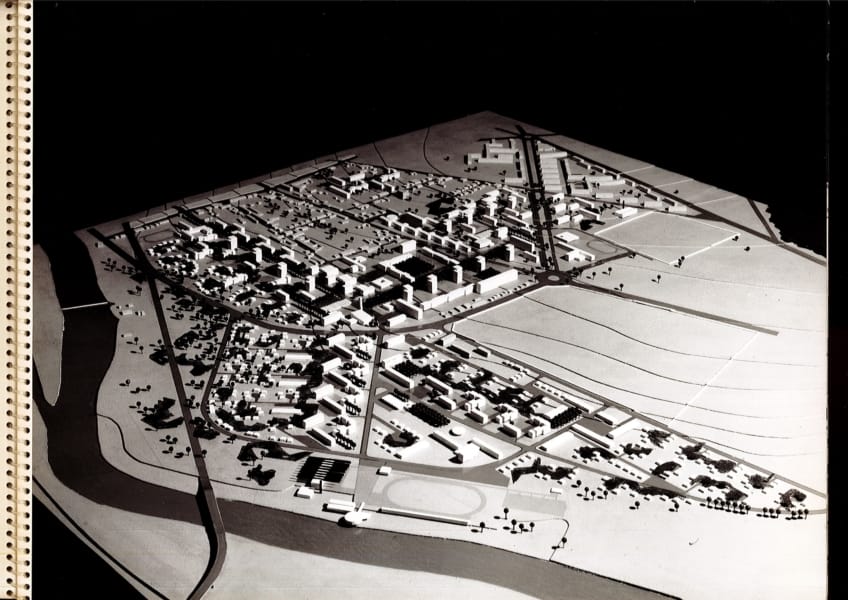

Le 26 février 1960, Jean Legendre, maire de Compiègne, dépose une demande auprès de l’État français pour la mise en place d’une ZUP (Zone à Urbaniser en Priorité), d’après le décret n° 58-1464. Comme 197 autres villes de France, le 25 janvier 1962, le Ministère de la Reconstruction accepte la demande et les travaux débutent. La ZUP s’étend sur 141 hectares, dont 82 hectares dédiés aux nouveaux quartiers d’habitation, comprenant 30 hectares d’espaces verts, 19 hectares pour la voirie, 13 hectares pour les logements individuels, 6 hectares pour les logements collectifs, 6 hectares pour les équipements publics, 6 hectares de parking et 1 hectare pour les commerces.

En vue de réaliser le programme, la ville délègue le projet à la Société d’Équipement du Département de l’Oise (SEDO). Dans un premier temps, Jean Philippot, architecte de la ville de Compiègne, est pressenti pour la construction de ce plan, mais très vite Robert Biset (1924–2006), premier prix de Rome en 1948 et pensionnaire de la Villa Médicis de 1950 à 1953, lui est préféré. Il va dès lors traiter la ZUP en trois quartiers distincts, A, B et C, prenant le nom en 1966 de la Victoire, des Jardins et du Clos des Roses.

Après les premiers terrassements et l’expropriation des terrains, la construction débute en 1963, accueillant des rapatriés d’Algérie, des militaires, professeurs, ouvriers, cadres, et habitants des baraquements. Dès 1967, la construction des pavillons et du centre commercial du Clos des Roses complète celle des tours et des barres.

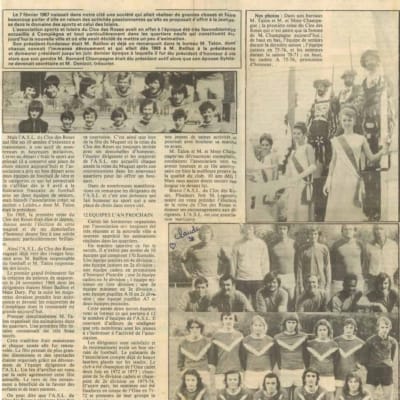

C’est à cette époque qu’un premier tissu associatif se crée dans le quartier. L’une des plus importantes structures est l’association Sports et Loisirs (ASL) du Clos des Roses. Elle est à l’origine du club de football, de la fête foraine, du peloton de majorettes, de la course cycliste et du concours de beauté.

Pour la population plutôt jeune, la ville est installée dans le quartier des aires de jeux ainsi que trois préfabriqués abritant l’école qui laisseront place en 1970 au groupe scolaire Philéas Lebesgue.

Pendant cette première étape de construction du quartier, des lignes de bus, la B et C, sont mises en place dès 1968, permettant aux habitants de rejoindre le centre-ville ou de se rendre sur leur lieu de travail. C’est à cette même date que le préfabriqué de la chapelle est érigé. La construction s’achève au milieu des années 1970. Grâce à l’élargissement de son parc immobilier, la ville double alors sa population : de 28 145 habitants en 1962, elle passe à 40 720 habitants en 1975.

La qualité de vie s’améliore : tandis qu’il y a en 1968, 5 930 logements avec douche dans Compiègne, ce chiffre double et passe à 10 629 en 1975. De même pour l’équipement du chauffage central, estimé à 5 312 en 1968, puis à 9 746 en 1975.

1980 à 2000 : Organisation de la vie de quartier, vers un nouveau Clos des Roses

À la fin des années 1970, une crise pétrolière majeure ébranle la France. Son impact ralentit l’économie française pendant plusieurs décennies, et le chômage devient dès lors une des premières préoccupations des gouvernements en place.

Les ZUP (zones à urbaniser en priorité), habitées majoritairement de jeunes, conséquence du « Baby Boom » des Trente Glorieuses, sont les principales victimes de cette précarité.

Compiègne est cependant assez peu touchée par ce phénomène grâce à son tissu industriel prospère. Les habitants du Clos des Roses profitent de cette stabilité économique pour moderniser leur maison et se motoriser avec l’acquisition de deux roues puis d’automobiles.

Les améliorations de vie se poursuivent au Clos des Roses. La crèche du Nid, construite en 1981, facilite la vie des femmes qui travaillent, ceci participant au mouvement d’émancipation de la femme. Rappelons-nous qu’il faut attendre 1965 pour qu’elles obtiennent le droit de travailler et de posséder un compte bancaire sans l’autorisation de leurs maris.

Avec les difficultés économiques du pays, les problèmes sociaux s’accentuent au point que l’État se voit dans l’obligation de développer une véritable « politique de la ville ». Les dispositifs vont alors se succéder jusqu’au Développement Social des Quartiers en 1989 (DSQ), dont 400 quartiers en France ont bénéficié, notamment le Clos des Roses. Pour suivre ce projet compiégnois, André Forher est nommé chef de projet sous l’impulsion d’Anne Marie Vivé, adjointe au maire chargée de l’action sociale dans les quartiers.

Le DSQ a pour objectif de promouvoir l’action sociale, la valorisation des habitats (186 logements rénovés) et l’aménagement du cadre de vie des habitants.

C’est dans ce contexte que la dénomination de « ZUP » laisse place à l’appellation de « quartier du Clos des Roses ».

Avec l’idée de rassembler une population de tous âges et toutes origines, un centre communal est construit (prenant le nom d’Espace Anne Marie Vivé en 2014). Cet espace va très vite devenir un lieu de vie, de rencontres et d’échanges. Depuis, dans ce centre, différentes actions sont menées pour développer la vie sociale du quartier.

Sur un autre registre, la chapelle (un premier préfabriqué est installé en 1968, puis un second en 1973) et la mosquée (installée depuis 1995 au 41 quai du Clos des Roses) deviennent des lieux de partage et d’échanges entre communautés.

Pour permettre aux jeunes, si nombreux dans ce quartier, de se détendre et de s’amuser, des animateurs comme Martine Schwartz et bien d’autres derrière elle mettent en place des animations (carnaval, jardinage, etc.) et des sorties (à la montagne, à la plage, etc.).

La Ville crée, dès 1997, des postes de médiateurs au sein du quartier. Leur proximité avec les jeunes du Clos des Roses et leur connaissance du terrain sont des atouts pour la ville et ses habitants.

(*) La chapelle a été détruite par un incendie en mai 2007.

2000 à nos jours : « La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer »

Compiègne, avec l’aide de l’État, entreprend de nouveaux travaux pour la réhabilitation du quartier du Clos des Roses et son ouverture vers les autres quartiers. Bénéficiant du plan de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) en 2005, la ville délègue le nouveau plan urbanistique au cabinet d’architecture ARVAL.

Le projet de l’architecte et urbaniste Bertrand Mathieu et de son cabinet est très clair : ouvrir le quartier vers Royallieu et le reste de la ville avec la Coulée verte, puis apporter une vision plus humaine et moderne au quartier. Pour cela, des bâtiments ont été détruits (Pierre Loti, etc.) et remplacés par des habitations moins énergivores et de taille intermédiaire.

Il aura fallu pour cela plusieurs années de l’élaboration des premiers plans à la fin des dernières constructions d’appartements.

En juillet 2014, Anne Marie Vivé décède et sa disparition marque une grande partie de la population des Compiégnois et du quartier. Afin de lui rendre hommage, la ville décide de renommer le centre municipal en Espace Anne Marie Vivé.

À ce jour, les travaux de rénovation urbaine de l’ANRU 1 sont achevés. La ville s’achemine vers un ANRU 2 qui reste encore à définir, en concertation avec les habitants.

Cette exposition a retracé une partie du passé du Clos des Roses. Il appartient désormais aux Compiégnois, aux associations, de construire son avenir.

Remerciements

Cette exposition Mémoires d’un quartier, mémoires partagées a été réalisée par la direction des affaires culturelles de Compiègne et du service politique de la Ville, grâce au travail de l’association Archipop qui a collecté documents et témoignages, source et matière de cette exposition. Nous saluons en particulier le travail d’Alexandre Hallé, chargé par Archipop durant plusieurs mois de réaliser cette collecte, et l’équipe municipale des animateurs, notamment Alexandre Marlot dont la connaissance fine du Clos des Roses a permis de convaincre les habitants du quartier de participer au projet.

Nous tenons ici à remercier les personnes qui ont accepté de nous confier leurs documents et, pour certains, de livrer, devant la caméra, quelques souvenirs de leur jeunesse, de leur vie de famille, de leur travail au Clos des Roses :

Lahcen Aznag, Ginette Bachellier, Boujama Bousmane, Yves Buquet, Monsieur le Curé Johan Bocxstael, Anne Cerqueira, Françoise Courtin, Maria Da Silva, Véronique et Colette Demay, François Ducarme, Hezhaz Fatima, Bernard Hellal, Catherine Henrion, Colette Hermant, Delphine Hivet, Dominique Langlois, Christelle Lesueur, Hervé Levert Gogo Ly, Yvelise Mariot, Bertrand Mathieu, Guy Miens, José Mongo, Alexandre Marlot et ses enfants, Monsieur le Curé Jean Marie Pillot, Fatou Semega, N’diaye Sileymane, Jean Skurtys, Landour Yveta.

Nous remercions également les entreprises, les institutions et les services qui ont partagé leurs documents d’archives ou leur connaissance du quartier, permettant de mieux comprendre certains volets de son histoire : Les archives municipales de Compiègne – La Cité de l’architecture – L’OPAC – Picardie Habitat / Prociliia.