Un cinéaste archéologue

Biographie de Georges jelski

Avant la Seconde Guerre mondiale, les parents de Georges Jelski quittent leur Pologne natale pour la France où sa maman enseigne le polonais. Georges Jelski naît le 15 mars 1948, à Coye-la-Forêt, dans l’Oise. Au gré des déménagements de la famille, Georges Jelski arrive dans le Nord à l’âge de 10 ans.

Adolescent, il suit des études techniques et devient chaudronnier. Très tôt, il s’intéresse à l’archéologie et participe dès 1967 à de nombreuses fouilles archéologiques. En 1972, il entre en autodidacte à l’université de Lille et entreprend des études en archéologie et en histoire tandis qu’il mène, en même temps, des études d’Arts plastiques aux Beaux-Arts à Douai et à Lille.

Il a très vite envie de faire partager sa passion de l’archéologie et entreprend des travaux de recherche en vue d’un doctorat sur la popularisation et la vulgarisation de l’archéologie.

En 1975, grâce à sa grande maîtrise du Polonais, il a l’opportunité de participer à un échange de scientifiques entre la France et la Pologne et retourne donc dans son pays natal. Il entre alors à l’École nationale supérieure de cinéma de Łódź (Pologne). Il y tourne un film intitulé « Les fouilles de l’université de Łódź en Poméranie ».

De retour en France, durant les années 80, il continue à travailler avec la communauté des archéologues et se déplace sur de nombreux sites du Nord de la France sur lesquels il prend des images pour documenter les fouilles avec pour objectif d’en faire des documentaires. À deux reprises, ce but est atteint.

Ainsi, en 1982, s’intéressant particulièrement aux problématiques de l’archéologie urbaine, il réalise un film documentaire intitulé « Aux origines de la ville et des résidences comtales de Douai », de 26 minutes. Ce film reçoit de nombreux prix tels que le Prix du public et le Prix du film pédagogique au Festival International du Film d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de Bruxelles en 1983, ainsi que le Prix de la valeur didactique, Prix du public, 1er prix de la cité de Vérone lors du Festival international du film archéologique de Vérone en 1985.

Puis en 1986-1987, en collaboration avec le responsable du service archéologique municipal de Tourcoing, José Barbieux, il réalise un second documentaire de 38 minutes intitulé « Sous les pavés le passé : archéologie d’une Grand’Place, Tourcoing », qui est tourné comme une sorte de journal de la fouille, mettant au jour la superposition des édifices depuis le XIVe siècle jusqu’au XIXe siècle. Ce film a également reçu le Grand Prix du IIe Festival international du Film d’archéologie de Paris en 1987.

À l’époque, ce parti pris de vulgariser le travail des archéologues est encore peu répandu. Parallèlement et fort de ces succès, Georges Jelski prévoit plusieurs autres documentaires. Il continue donc à tourner sur de nombreux sites archéologiques comme, par exemple, sur l’archéosite de Samara, où il filme les reconstructions expérimentales de maisons préhistoriques en 1986, ou encore sur le site du sanctuaire romain de culte oriental à Arras, en 1987.

En 1989, pendant un tournage en Côte d’Ivoire, il est victime d’un grave accident qui met fin à sa carrière de cinéaste de l’archéologie.

La collecte

Le 17 avril 2021, monsieur et madame Jelski appellent le Service régional de l’archéologie Hauts-de-France pour l’informer de leur déménagement imminent : le mobilier archéologique rassemblé par Georges Jelski risque de partir à la benne, s’il n’est pas récupéré.

Georges Jelski est un archéologue, aujourd’hui à la retraite, qui a conduit des interventions archéologiques dans les Hauts-de-France durant les années 1970 à 1990.

Le 19 avril 2021, à la suite de cette sollicitation, les archéologues du service décident de se rendre sur place, en urgence, afin d’évaluer le volume et l’intérêt scientifique de ce mobilier. Ils ont la bonne surprise de découvrir également plusieurs dizaines de bobines de film 16 mm : des rushs inédits ! Car Georges Jelski a aussi consacré une partie de sa vie à réaliser des prises d’images de chantiers archéologiques régionaux, d’archéosites en construction et de chantiers de restauration de mobiliers.

Son objectif était de rendre l’archéologie accessible au plus grand nombre en produisant des films documentaires pédagogiques. Mais ces derniers n’ont pas tous abouti. Aussi, ces rushs revêtent un caractère exceptionnel à plusieurs égards : ils offrent des images inédites et en mouvement (ce qui est rare pour l’époque, en comparaison des photographies très nombreuses), forment un volume conséquent d’archives conservées et témoignent d’un grand nombre de sites archéologiques fouillés durant ces trois décennies…

Afin d’éviter la destruction de ces précieux témoignages, Georges Jelski accepte d’en faire don au Service régional de l’archéologie qui réalise alors la collecte de ses archives pour en assurer, dans un premier temps, la préservation.

Dans un second temps, le Service régional de l’archéologie et l’association Archipop collaborent pour sauvegarder, indexer et contextualiser l’ensemble de ce fonds. Ces étapes permettent de découvrir la qualité de conservation des supports, la qualité de la technique cinématographique de Georges Jelksi et la diversité des images captées. Ce fonds constitue une matière précieuse à conserver et une ressource importante, aussi bien sur le plan archivistique, qu’historique, scientifique et documentaire. Sa collecte et sa valorisation ont un intérêt indéniable pour la transmission de la mémoire, la connaissance de l’archéologie et l’évolution de cette discipline !

Le Service régional de l’archéologie et l’association Archipop sont heureux de partager avec vous ce fonds par sa mise en ligne et son parcours thématique.

Les archéosites régionaux

Les archéosites sont des lieux qui valorisent les découvertes archéologiques et offrent au visiteur l’opportunité de voyager dans le temps, d’entrer en immersion dans une époque.

Conçus comme des lieux culturels et pédagogiques, ils permettent au public de s’approprier leur histoire. À la fois instrument de médiation par la reconstitution du passé, ils sont aussi pour les professionnels de l’archéologie des lieux d’études et d’expérimentation.

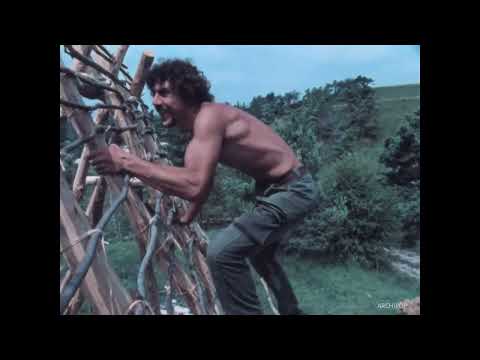

Georges Jelski a filmé à la fin des années 80 la création de deux archéosites emblématiques de la région : Asnapio (Villeneuve d’Ascq, 59) et Samara (Amiens, 80). Ces images sont exceptionnelles car rares et inédites.

Elles sont d’autant plus précieuses qu’elles retracent toutes les étapes de construction des différents bâtiments restitués (de la Préhistoire à l’époque gauloise). Les techniques et les outils utilisés par les archéologues, qu’ils soient bénévoles ou professionnels, leurs gestes et leurs savoir-faire sont aussi très bien documentés.

Georges Jelski a su capter l’aventure humaine que ces créations ont constitué, en rendant hommage à tous les acteurs.

À l’instar des archéosites, Georges Jelski avait une intention pédagogique en tournant ces images, tout en composant certaines d’entre elles de manière esthétique ou poétique. Il a fait preuve d’imagination et d’inventivité dans sa manière de filmer pour témoigner et transmettre avec précision cette histoire et cette mémoire : plans fixes, plans larges, plans rapprochés, plans en hauteur, zoom, animations d’images, film en accéléré…

La région des Hauts-de-France se distingue par la richesse de son patrimoine archéologique et par ses archéosites (Asnapio, Samara, Les-Rues-des-Vignes, Arkéos et Marle). Ils jouent un rôle crucial dans la recherche, la transmission des savoirs et la médiation culturelle.

Le geste cinématographique

Georges Jelski avait pour objectif de transmettre sa passion de l’archéologie en filmant des chantiers de fouilles. Son but était de réaliser des documentaires pédagogiques accessibles au grand public.

Il utilisait une caméra 16 mm Paillard Bolex H16 EL. Cette caméra de légende, utilisée d’abord par les amateurs puis les professionnels, est un outil de haute précision. Elle est la référence pour la réalisation de documentaires : elle possède une tourelle qui permet d’utiliser trois objectifs différents selon la focale désirée, présente un large choix de vitesses d’image réglable manuellement et offre la possibilité d’y charger de la pellicule allant jusqu’à 30 mètres, voire plus, en adaptant un chargeur.

Cette caméra ne pèse que 3,5 kg. Aussi, Georges Jelski prend des libertés au niveau de la prise de vue : il multiplie les points de vue qui vont de plans aériens capturés depuis des hélicoptères ou des avions, aux plans au ras du sol, offrant des perspectives uniques et dynamiques.

De manière ingénieuse, il réalise des travellings avec des outils sommaires, comme un fauteuil roulant par exemple. Cette polyvalence permet au cinéaste d’explorer des angles de vue inédits, de capturer des mouvements fluides et de s’adapter à des environnements variés. Que ce soit pour des paysages panoramiques ou des gros plans, ce format lui offre une flexibilité créative qui enrichit sa narration visuelle et permet une expérience immersive du spectateur.

Afin de renforcer l’immersion et la narration du récit, Georges Jelski pense ses documentaires avec un accompagnement sonore. Il réalise ainsi diverses prises de son : son direct sur le terrain, musique d’ambiance, enregistrement d’interviews et de voix off. Ces sons fournissent des informations contextuelles et des explications.

Sensible au rythme, Georges Jelski multiplie les effets visuels pour créer une dynamique dans ses documentaires. Parmi ses techniques, l’utilisation de prises de vue en accéléré permet d’injecter de l’énergie dans ses récits. En accélérant le défilement des images, il montre des processus longs ou des transformations de manière concise, parfois même humoristique.

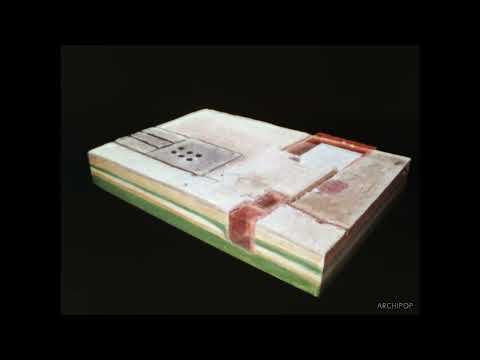

Georges Jelski alterne différentes représentations d’un même sujet pour aider à sa compréhension. Par exemple, il entrecoupe des prises de vue sur le terrain, capturées en temps réel, avec des séquences présentant des maquettes qui favorisent une meilleure compréhension des vestiges archéologiques. Ces maquettes, réalisées par le cinéaste lui-même, ajoutent une dimension pédagogique et immersive à ses réalisations.

Dans le même ordre d’idée, Georges Jelski fait des animations, telles que « image par image ». Ce procédé lui permet de donner vie à des éléments statiques, de visualiser des processus complexes et parfois long ou de représenter des événements historiques de manière vivante.

Georges Jelski projette le spectateur dans le temps et rend l’histoire palpable., en orchestrant des chorégraphies avec les fouilleurs. À ce titre, la « chorégraphie des trous de poteaux » est un exemple des plus facétieux. Cette approche créative et ludique favorise la transmission des connaissances au plus grand nombre.

Ainsi peut-on voir des archéologues manger une maquette en gâteau représentant une coupe archéologique, tandis qu’un autre nettoie une pièce de monnaie en la mettant directement dans sa bouche. Ailleurs, un crâne émergeant d’un trou est mis en scène de manière cocasse et surprenante. Ces scènes sont aussi le reflet de l’humour des archéologues.

Filmer en couleur est un acte fondamental de Georges Jelski, lui permettant de refléter fidèlement les teintes naturelles des sites et des objets archéologiques. La couleur joue un rôle crucial dans la création de son esthétique picturale. Son utilisation renforce l’authenticité, la modernité et le dynamisme du récit.

Grâce à l’utilisation astucieuse de bandes de papier couleur, Georges Jelski permet au spectateur de se figurer les structures archéologiques disparues.

Georges Jelski instrumentalise la lumière pour mettre en valeur les éléments spécifiques d’une scène. Il joue également avec les ombres pour ajouter de la profondeur et de la texture aux images.

Georges Jelski esthétise ses compositions visuelles, ce qui lui permet d’attirer l’attention sur des détails qu’il juge importants. Il utilise des techniques comme les lignes de fuite et les cadrages frontaux, symétriques ou asymétriques pour structurer ses images.

Avec sa double casquette de cinéaste-archéologue, Georges Jelski conçoit ses documentaires comme des journaux de fouilles. Tout comme un archéologue consigne méticuleusement chaque découverte et chaque étape de son exploration, le cinéaste documente, interprète et structure les images qu’il a capturées pour révéler un passé aujourd’hui disparu !