Publié le 25 février 2022

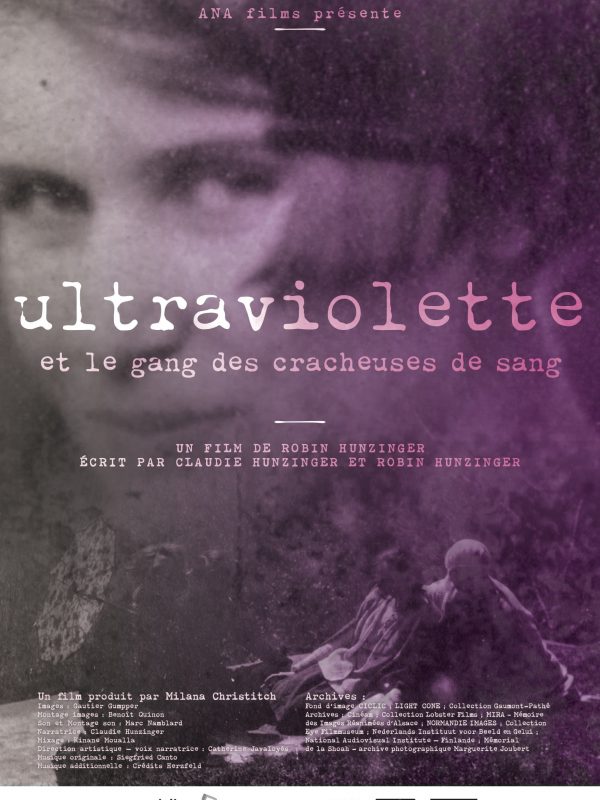

Comment est né le film “Ultraviolette” ? Je crois savoir que c’est un projet que vous avez mené avec votre mère, Claudie Hunzinger.

J’ai vécu avec ma grand-mère Emma et quand elle est morte en 1987, j’ai récupéré ses carnets intimes que j’ai lus et relus. De là, est né un premier film “Où sont nos amoureuses” (2006) qui était déjà le fruit d’une coopération entre mère et fils. Emma était le personnage principal de ce film qui traitait de la période 1930 à 1940 et notamment de son voyage en URSS en 1935. Le film a aussi révélé le destin de Thérèse Pierre, la compagne d’Emma. Mais en réalité, j’ai toujours eu l’impression qu’il y avait trois périodes dans la vie d’Emma. Avec “Ultraviolette”, j’ai voulu m’intéresser à sa jeunesse, à la période qui précède sa rencontre avec Thérèse. On est donc partis de la correspondance qu’elle avait entretenue avec Marcelle, une jeune femme qu’elle avait connue à l’École Normale de Dijon.

Cela faisait longtemps que j’imaginais ce film mais j’avais un souci : je n’avais aucune photo de Marcelle. Tout s’est décanté en 2016. En allant chez l’une de mes tantes, j’ai découvert un album que je ne connaissais pas et je suis tombé sur une photo qui, j’en étais persuadé, représentait Emma et Marcelle. À partir de là, je me suis dit : “Maintenant, je peux faire un film”. Grâce aux lettres de Marcelle, j’avais un personnage adolescent incandescent. J’ai eu envie de travailler sur cette voix engloutie et de la faire renaître, avec l’idée un peu folle de retrouver les personnes dont elle parle.

Pourquoi avoir eu recours aux archives de films amateurs ? Quel rôle jouent ici les images amateurs ?

Au départ, le cinéma amateur ne m’intéresse pas car ce sont à 80% des images de famille. Mais il y a aussi des gens passionnés qui ont voulu filmer la personne dont ils étaient amoureux, d’autres encore ont filmé des paysages… Ce qui me passionne dans l’image amateur, c’est qu’il y a beaucoup d’accidents et dans le chaos de ces images, on trouve une justesse, quelque chose de très fort. En regardant des archives amateurs, j’ai découvert des manières de se tenir, de marcher, de tenir une cigarette, des regards amoureux qui pouvaient coller avec mes personnages.

En 2017, à l’occasion des rencontres Inédits, j’ai proposé de parler de mon projet à plusieurs cinémathèques et Gilbert Le Traon, le responsable du pôle patrimoine de Ciclic [ndlr : l’Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique de la région Centre-Val de Loire], m’a dit : “ça m’intéresse d’avoir le regard d’un artiste sur mon fonds. Je vous ouvre mes archives !”

Cela dit, dans le film, il n’y a pas que des films amateurs. Il y a aussi quelques films de fiction qui s’intègrent, comme “Extase” de Gustav Machatý.

Comment avez-vous travaillé ? D’abord sur le texte, puis sur les images ou les deux ensemble dans un aller-retour permanent ?

Comme pour un film de fiction, on a d’abord écrit un scénario, une voix off. De là, j’avais imaginé des thématiques par rapport aux choses que j’imaginais voir. Au début, le vert paradis, les vacances, le camping, puis la solitude, le sanatorium, la montagne et enfin, le retour en Bourgogne.

Ensuite, j’ai travaillé avec des documentalistes qui avaient une très grande sensibilité. C’était très important. Elles ont très vite compris ce que je cherchais. Elles me proposaient des séquences et nous affinions ensemble le choix. Mais nous avons choisi des images qui parlaient d’elles-mêmes. Nous ne voulions pas que l’image soit une illustration – ce n’est pas parce qu’on parle de ça qu’on doit voir ça à l’écran. L’idée était qu’il y ait un dialogue entre le texte et les images.

À quoi ressemble une résidence de création dans une cinémathèque d’archives amateurs ?

De novembre 2019 à janvier 2020, je suis allé au moins une semaine par mois chez Ciclic où Caroline Rousseau-Coste, l’archiviste, me montrait des images. Le reste du temps, je travaillais depuis chez moi. J’ai trouvé chez Ciclic beaucoup de choses qui m’intéressaient, mais certains films n’étaient pas numérisés, donc nous avons dû les numériser car je voulais de la HD. Au total, il y a une soixantaine de scènes issues des fonds de Ciclic, soit 35% des images du film.

J’ai aussi travaillé sur un autre fonds : Light Cone. C’est un des lieux passionnants du cinéma expérimental. Nous avons utilisé des films de Germaine Dulac, une des premières femmes cinéastes, Emlen Etting, Maya Deren… Il y a, dans cette époque, une dimension onirique qui me passionne. Ensuite, parce que le film traite de la tuberculose et de la maladie, j’ai cherché des archives médicales que j’ai trouvées aux Etats-Unis. J’ai également travaillé avec l’archiviste Carole Grand. Elle m’a permis de découvrir des films des Pays Bas, de Finlande, de l’Europe entière.

En tout et pour tout, le film puise dans 10 fonds d’archives différents. Nous nous sommes focalisés sur des images tournées entre 1925 et 1945, principalement au format 9,5 mm.

9,5 mm. Pourquoi ce format ?

Parce que le quatre tiers, c’est le format de l’époque de Marcelle et Emma. C’est très net, c’est quelque chose de très proche du 16 mm. On a des gris, des noirs…J’y trouve une très belle finesse. En plus, nous étions en plein dans l’âge d’or des images amateurs, qui a duré jusque dans les années 80. Après quoi, on a eu la vidéo et maintenant, on a tous des téléphones portables et plus personne ne fait d’albums photos.

Je suis très interrogatif. Je pense que ce sera très compliqué, dans 50 ans, pour les gens qui voudront travailler sur notre époque. Avec la multiplication des formats et la confiscation des contenus par les géants du numérique, il y a beaucoup de choses qui ne seront plus lisibles, perdues. Je ne sais pas si les cinémathèques sont préparées à ça. Je ne sais pas si elles vont s’arrêter à une période donnée, c’est-à-dire à la vidéo sur bandes, ou si elles vont réussir à traverser cette période.

Vous auriez pu vous contenter des lettres et des images amateurs, mais vous avez tenu à retrouver la trace des autres filles du “gang”. Pourquoi c’était si important pour vous ?

C’était nécessaire de retrouver leurs descendants pour être sûr de ce que je racontais. À partir des dates de décès, des lieux de naissance, je suis parti sur un site de généalogie. D’abord, j’ai retrouvé la nièce de Marcelle qui m’a confirmé que c’était bien Marcelle sur la photo. C’était déjà un vrai frisson.

Ensuite, j’ai fait appel à une enquêtrice. Elle m’a retrouvé la famille d’un des personnages : Hélène. J’ai aussi discuté avec un chercheur qui avait travaillé sur Bijou. En revanche, Marguerite est restée la plus mystérieuse. Je n’ai pas réussi à aller jusqu’au bout.

“La mémoire peut faire revivre les morts” dit la voix-off du film. Est-ce aussi à cela que servent les images amateurs ?

Ca ne sert pas qu’à ça, mais c’est vrai que le rôle du cinéma documentaire d’archives -pas juste du cinéma amateur- est aussi de raconter des vies absolument inconnues. C’est ce qui s’est passé avec Thérèse Pierre : un cinéaste a travaillé sur elle et grâce à ce film, Catherine Dufour a évoqué son parcours dans Guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesses. Thérèse Pierre n’a pas disparu, elle est devenue une figure. Elle était communiste, cheffe de réseau dans la Résistance. J’ai été révolté de voir qu’elle avait été oubliée. Peut-être parce qu’elle était lesbienne.

Aujourd’hui, il y a une promenade Thérèse Pierre à Paris. Et récemment, l’une de mes petites nièces m’a envoyé une photo d’un bouquet de fleurs qu’elle avait déposé sur la promenade qui porte le nom de l’amante de son arrière-grand-mère. C’est beau ! Bijou aussi était une figure passionnante. Les films permettent parfois de faire resurgir des personnes qui ont été mises de côté.

J’ai moi-même fait des études d’histoire à Strasbourg, et déjà à l’époque, on était pétris de l’approche de l’École des Annales fondée par Marc Bloch. On n’apprenait pas l’histoire des puissants mais celle du peuple. Aujourd’hui, on redécouvre l’histoire des inconnus, notamment des femmes. C’est aujourd’hui une tendance forte. Télérama a d’ailleurs récemment consacré un article à ce phénomène, intitulé “Quand les réseaux sociaux se transforment en mémorial pour les invisibles”.

Le film mobilise un lexique assez guerrier avec le mot “gang” dans le titre. Dans ses lettres, Marcelle parle des “Barbares”. Avez-vous eu l’intention de faire de ce film un manifeste politique, voire féministe ?

Politique et poétique. L’objectif était de retrouver leur incandescence et leur force. Je savais que ces femmes étaient libres. Or, qu’est ce qu’on voit dans ces images ? Des femmes libres. Pourtant, les images de cette époque qu’on avait et qu’on a encore représentent plutôt des femmes au foyer.

En début d’entretien, vous avez dit avoir identifié trois grandes périodes intéressantes dans la vie d’Emma. Avez-vous des projets pour la troisième partie ?

J’ai très envie, mais pas tout de suite. Je vais prendre le temps avant d’affronter la période de la guerre. Cela peut être compliqué de travailler sur l’histoire familiale. Dans mon film “Voyage dans l’entre deux” (2001), j’interrogeais déjà l’histoire familiale. J’habitais à côté de l’Allemagne et je me demandais pourquoi je n’y étais jamais allé jusqu’à mes 20 ans. Je sentais qu’il y avait une espèce de honte dans notre famille. Je suis allée voir ma tante, j’ai interrogé ma mère sur son père et à l’époque, elle m’a traité de “petit con de procureur”. Depuis, nous avons quand même réalisé deux films ensemble sur l’histoire familiale. En tout cas, j’ai 50 ans, j’ai encore le temps de mûrir ce projet.

Propos recueillis par Inès Edel-Garcia le 27 janvier 2022

Actualités : Le film est désormais distribué par Lightbox. Il sera diffusé dans le cadre du festival Écrans Mixtes qui se tiendra à Lyon du 2 au 10 mars 2022 ainsi qu’au BFI Flare qui aura lieu à Londres du 16 au 27 mars 2022.