Publié le 10 mai 2021

Dans Grandir, on découvre que votre père possédait une caméra, une Carena 2. Il vous arrive d’ailleurs de mobiliser des vieux films de famille dans vos propres films. On pourrait voir dans votre travail de cinéaste une forme d’atavisme. Vous diriez que c’est votre père qui vous a transmis cet intérêt pour les films de famille et le cinéma en général ?

Vous savez, on ne sait pas comment ça vient. On a une idée qui surgit, c’est le propre d’une inspiration. Mais, bien-sûr, on peut se dire que je viens d’une famille où il y avait beaucoup de photographes amateurs. Il y avait un engouement pour le cinéma et le fait de fabriquer des images. J’ai un oncle qui a été reporter-photographe dans un journal et en Algérie, mon père avait fondé une sorte de petit magasin de photos d’identité et de photos. Il louait des projecteurs Super 8 et des bobines de films de fiction, de Charlie Chaplin par exemple, pour que les gens organisent des projections chez eux. Et puis, mon père filmait la famille et nous projetait ses films. Je me souviens bien de cette émotion à voir des images.

En tout cas, vous étiez habituée à ce qu’il y ait un regard porté sur vous, derrière un objectif.

Oui, quelqu’un qui avait un désir de prendre une belle photographie ou de jouer avec le cinéma car les films amateurs existaient aussi dans ma famille. À la fin de “Rester là-bas”, j’ai justement utilisé des films Super 8 avec mes oncles qui faisaient comme si la voiture contenait toute la famille. C’est le principe du trucage : on coupe la caméra entre le moment où ils entrent dans la voiture et le moment où ils sortent, pour ne filmer uniquement ce qui sort. Il n’y avait pas forcément le but de documenter, mais de filmer des moments heureux, des moments d’amusement, des moments de souvenirs, les enfants, les fêtes.

"Être cinéaste, c’est conserver la palpitation de la vie"

Je pense qu’être cinéaste, c’est certainement participer à un mouvement, à une manière d’être qui est très banale, c’est-à-dire conserver le souvenir de moments heureux, conserver la palpitation de la vie, la beauté d’un moment. C’est ce qu’on fait quand on prend des photos ou qu’on réalise des films amateurs.

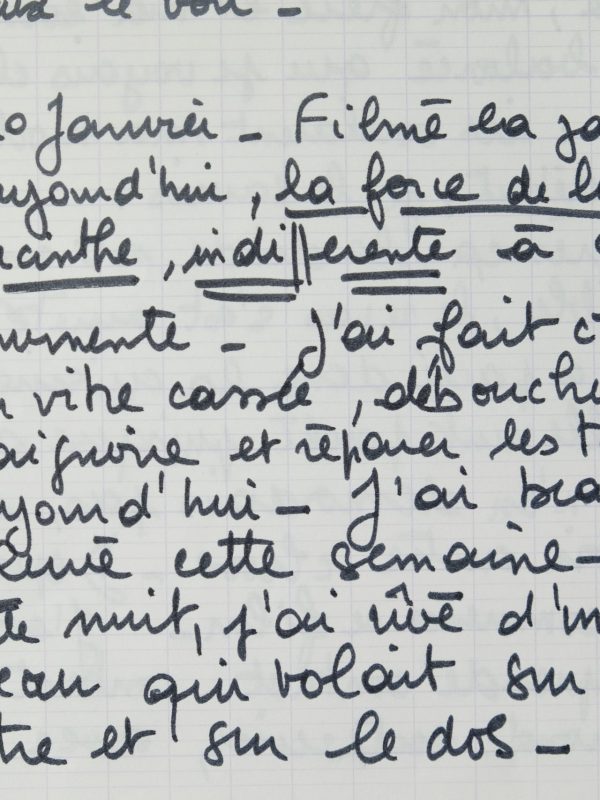

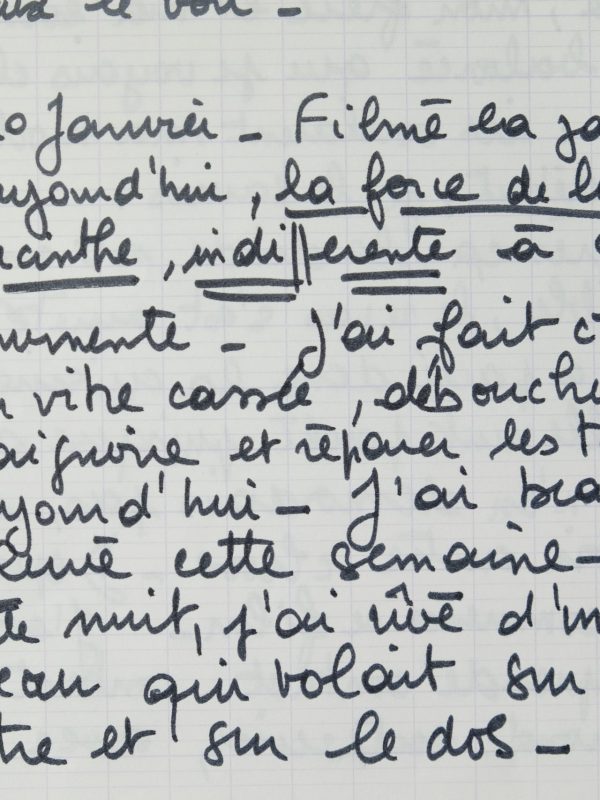

Moi, il se trouve que j’étais cinéaste, j’avais le même désir mais je l’ai poussé beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps et avec une autre détermination. J’ai voulu faire un récit et inscrire cela dans une autre tradition, celle du journal intime. J’ai lu beaucoup de journaux intimes écrits par des femmes en particulier, Virginia Woolf ou Colette par exemple. Au fond, je me rapprochais de cette tradition, celle de faire littérature avec ce qu’il y a autour de soi. Comme les portraits de famille de peintres. Quand Auguste Renoir peint son fils ou les servantes qui travaillent à la maison, c’est un peu la même chose. C’est faire quelque chose de son art de peindre, mais en prenant pour modèle ce qui est autour de soi. Je pensais souvent à cela quand je faisais Demain et encore demain ou Grandir.

Quelles étaient vos sources d’inspiration à cette époque-là ?

À ce moment-là, dans le cinéma, il y avait très peu de journaux intimes – en tout cas, à ma connaissance. Je savais qu’il y avait un grand cinéaste qui s’appelait Jonas Mekas qui avait filmé sa vie. J’en avais vu quelques images, mais pas grand chose. Et puis, c’était les années sida et il y avait eu quelques films qui racontaient la vie et la mort de quelqu’un atteint du sida, dont un très beau que j’avais vu à la télévision : Silverlake, vu d’ici.

Cela m’avait frappée parce que c’était très proche de ce que j’imaginais. Et pendant que je tournais Demain et encore demain, ma productrice de l’époque, Sylvie Blum, m’a montré un film du cinéaste américain Ross McElwee qui s’appelait Time indefinite. Je voyais bien que quelqu’un d’autre avait, dans l’esprit, un projet voisin au mien. Après, j’ai vu tous ses films, je l’ai rencontré, je suis devenue amie avec lui. Il m’a beaucoup inspirée.

Avec quel matériel avez-vous tourné vos films dits “autobiographiques” ?

Pour Demain et encore demain, j’ai utilisé des caméras Hi8 prêtées par l’INA. J’avais des petites caméras au poing mais aussi des plus grosses avec des micros pour avoir du beau son. Pour Grandir, j’ai tourné toute seule. J’avais un tas d’outils différents. J’ai tourné avec un appareil photo Nikon qui filmait, puis avec mon téléphone et un appareil photo Minox.

Quand vous filmiez votre famille, vos proches, vous aviez l’impression de faire du cinéma amateur ou de vous inscrire dans une démarche artistique, professionnelle ?

Quand je faisais Grandir, j’avais l’impression d’avoir à la fois une jambe dans le film d’amateur et une jambe réalisatrice. Mais en fait, on ne veut pas exactement les mêmes choses. La plupart du temps, l’amateur ne pousse pas son point de vue. Il veut que ça se passe bien et exprime un point de vue personnel, mais discret et anonyme. Mais quand un amateur exprime un point de vue par le cadre, par des obsessions, alors là, il devient auteur.

Évidemment, moi, comme cinéaste, j’avais envie d’ouvrir les contradictions, de rester plus longtemps à filmer quelqu’un, d’exprimer un point de vue personnel. Même si je prenais la place très banale de la personne qui fait des photos autour du repas de famille, des sorties, des fêtes, évidemment, je n’étais pas amateur. En particulier, dans “Grandir”, quand il y a l’événement tragique de la mort de mon père, on voit qu’il y a un point de vue de cinéaste qui va même au-delà de ce qui se fait. Dans le film, ça a l’air d’être transgressif [ndlr : de filmer le corps d’un défunt et les obsèques] – et ça l’est, d’ailleurs – mais en fait, il y a beaucoup de gens qui le font ou qui ont envie de le faire.

“J’étais engluée dans ma place dans la famille”

Dans Grandir, vous dites quand même à un moment en voix off « Je perds mes moyens de cinéaste ». Qu’est-ce que ça veut dire ? En quoi, ça a pu vous déstabiliser ?

Je ne pouvais pas objectiver la situation, prendre du recul, les filmer de loin, découper. J’étais engluée dans ma place dans la famille. Mais finalement, j’ai trouvé que c’était intéressant aussi d’être là, comme ça. C’est-à-dire que je ne pouvais pas documenter ma famille. J’étais dedans et je ne pouvais que filmer des bribes de ce qu’il se passait.

Et en même temps, dans une séquence qui apparaît dans les deux films, à la fois Grandir et Demain et encore demain, lorsque vous interrogez votre maman, vous dites en commentaire « C’est parce qu’il y a une caméra entre nous que j’ai eu le courage de l’interroger sur ce qui m’a tant tourmentée ». C’est qu’il y avait quand même une mise à distance, non ?

Oui, à ce moment-là, c’est complètement différent. Je redeviens cinéaste, je fais un entretien et la caméra sert à ce que la parole soit encadrée et donnée. C’est très clair pour elle que je la filme et que le film existe.

Dans vos films dits « autobiographiques », vous explorez vos tourments intérieurs, des secrets de famille. Vous diriez de vos films qu’ils ont une vertu thérapeutique ?

Je pense que mes films – mais pas seulement mes films autobiographiques – décrivent des trajets de conscience ou d’émancipation. En ce sens-là, quand on les voit, peut-être qu’on en tire une sensation thérapeutique. Moi, en les faisant, mon but n’était pas de me soigner. C’était plutôt le désir de faire de la beauté avec la vie, de montrer quelque chose que j’ai aimé, de le magnifier.

Disons que le mouvement de la vie est thérapeutique. On peut espérer être meilleur parce qu’on aura traversé beaucoup d’expériences, parce qu’on aura aussi eu des grandes douleurs qui vous rendent plus humains. Mais je n’emploierais pas le mot thérapeutique car il véhicule une idée de maladie. Ce n’est pas rien. Ce n’est pas la vie qui est une maladie. On a des difficultés, des nœuds, des douleurs etc. Est-ce que c’est pour autant des maladies qui doivent être soignées par le cinéma ? Non, je ne crois pas.

“C’était à la fois un peu pénible et très précieux de savoir qu’ils seraient plus tard dans ces films”

Votre fils, votre conjoint, vos parents, vos frères et sœurs apparaissent donc dans vos films. Comment avez-vous obtenu leur consentement ? Il y avait un contrat tacite entre vous ?

Au départ, je faisais un film de mariage et après, je leur ai dit que j’allais continuer à faire un film. Ils se sont laissés faire, mais ça dépendait des moments. Par exemple, quand je vais avec ma sœur en Algérie, c’est net qu’on fabrique ce bout de film ensemble. Ensuite, il y a d’autres moments où c’est quelque chose de plus amateur.

Mais ça a duré tellement longtemps que moi-même je ne savais plus si je faisais un film. Ce n’était pas un tournage à proprement parler. Je continuais à filmer mais ça a duré si longtemps qu’ils devaient penser que je ne ferais jamais de film.

Evidemment, avant de le faire exister, je leur ai montré le film à la fin du montage. Ils ont été émus. C’était à la fois un peu pénible et très précieux de savoir qu’ils seraient plus tard dans ces films.

Dans Grandir, vous commentez en voix-off « Ils en ont assez que je les filme (…) ça m’empêche de débarrasser la table, de manger, ça m’empêche d’ouvrir les cadeaux ». Puis, vous ajoutez « Je les regarde, je les filme. Je les filme presque plus que je ne les regarde (…) j’enregistre leur présence (…) j’ai besoin que plus tard ces images-là de leur présence, de notre présence continuent d’exister ». Vous incarnez en effet une sorte de présence-absence. On sent une ambivalence entre l’envie de vivre l’instant avec eux et celle de suspendre le temps pour archiver l’instant en question. Est-ce que ces projets de film vous ont empêchée d’être avec eux ? Mais après tout, n’était-ce pas le sacrifice à payer pour pouvoir avoir ces images en héritage ?

C’est très vrai. Le fait de filmer fait qu’on est en train de filmer. On n’est donc pas en train de vivre le moment. Mais je ne le vivais pas comme un sacrifice. Pour moi qui suis cinéaste et pour qui ça a beaucoup de valeur de filmer, je désirais faire ça. C’était plus précieux. Mais c’est vrai que si on participe à un repas, il faut choisir entre manger et filmer. On ne peut pas faire les deux. Si on est vraiment cinéaste, on choisit de filmer.

En regardant “Demain et encore demain” et notamment les images prises dans les espaces publics, ce plan à l’insu de cette jeune femme qui dort dans le métro, je me suis demandée si vous pourriez refaire un film pareil aujourd’hui. Parce qu’à la fois nous n’avons jamais été autant saturés d’images et il y a de nos jours un très fort sentiment de défiance par rapport au fait de capturer notre image.

Oui, je pourrais le refaire. Je le fais d’ailleurs encore parfois. Mais je suis d’accord avec vous que la situation a changé. Moi j’ai l’impression que c’est comme si l’espace dit public s’était rétréci, comme si chacun se sentait propriétaire de son image et qu’il fallait la vendre. Alors qu’il y a un côté “don” à accepter d’être photographié par un regard qu’on sent bienveillant. On échange notre présence. Et aujourd’hui, il y a un tel commerce des images que la photographie est vue comme une prédation.

“J’ai donc une relation très passionnelle avec ces images amateurs”

Aujourd’hui, vous continuez à filmer votre famille ?

Pas tant que ça. Filmer, c’est vraiment un projet. Même quand je fais “Grandir”, je suis perdue à l’intérieur de mon projet de film, mais c’est lié à un projet de film. Là, je fais beaucoup de photographie, je filme des instants. Mais, oui, je pense que ce serait bien de refaire un film avec eux. J’y pense. Je le ferai peut-être. J’aimerais bien.

En ce moment, je travaille sur un autre projet qui s’appelle “Le Cinquième Plan de la Jetée”. On a remonté des films et des photos pour chercher s’il y avait des images prises à Orly où Chris Marker a fait son cinquième plan [ndlr : dans son film “La Jetée” sorti en 1962] et où mon cousin s’est reconnu. Et j’en ai trouvée une ! C’était une sorte de miracle ! J’ai trouvé une diapositive, mais ça ne m’étonnerait pas qu’il y ait eu des films de ma famille tournés sur la Jetée d’Orly.

Dans le cadre de ce projet, j’ai demandé à Jean-Yves de Lépinay, qui s’occupait de la vidéothèque de la Ville de Paris et qui est lié à P.I.A.F Images [ndlr : l’association des professionnels de l’image et des archives de la francophonie], de passer une annonce pour savoir si quelqu’un avait des films amateurs tournés à Orly. J’ai eu des réponses et par exemple, j’ai vu des films amateurs tournés à certains endroits où Marker avait tourné. C’était très intéressant pour moi parce qu’on voyait ce que le regard de Marker faisait surgir et ce que le regard de quelqu’un d’autre ne voyait pas.

Les films amateurs seront donc l’une des matières principales de ce film en projet, à la fois parce que c’est une source de connaissances, mais aussi parce que c’était notre manière de faire à l’époque. J’ai donc une relation très passionnelle avec ces images amateurs. J’ai toujours l’impression qu’on va tomber sur un trésor.

Propos recueillis le 1er mai 2021 par Inès Edel-Garcia

Plus d’informations sur la rétrospective en ligne “Dominique Cabrera : l’intégrale documentaire” du 5 au 14 mai 2021